受験舎の小中学部におけるメインテーマは、“自立心を育てること”です。人生において重要なことは、中学受験や高校受験に受かることや、良い点数、成績を取ることだけではありません。

特に宇都宮の場合、中学までの成績よりも、高校でいかに伸びるかが、大学受験における大きな鍵となります。そのため小中学部では、“高校で伸びる生徒”を育てることに注力しています。その結果、実際に高校で成績を伸ばし、難関大学や第一志望大学へ合格している卒業生がたくさんいます。

高校で伸びる生徒に育てるには、早い段階から自分の足で立ちあがれる“自立心”が欠かせません。自立心は社会に出てからも必要とされる、人生を生き抜くための力でもあります。だからこそ、受験を経験しながらも、将来にわたって“自ら伸びることができる生徒”を育成することが何より大切であると考えています。

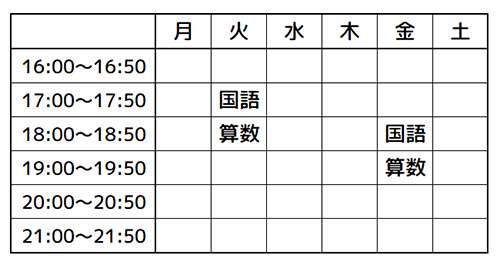

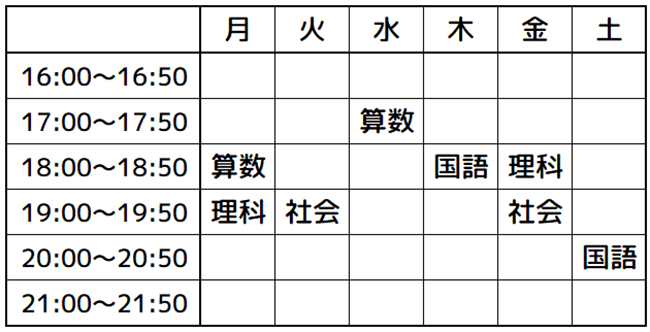

- 国語

- 算数・数学

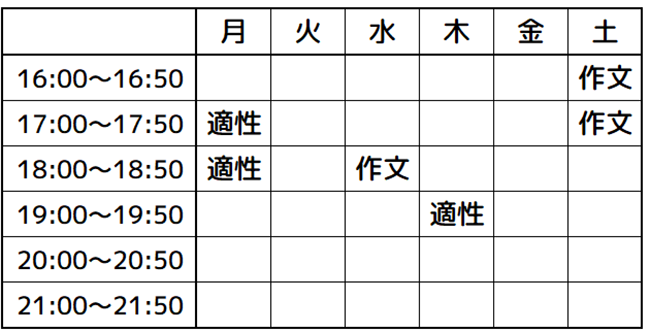

- 適性検査・作文

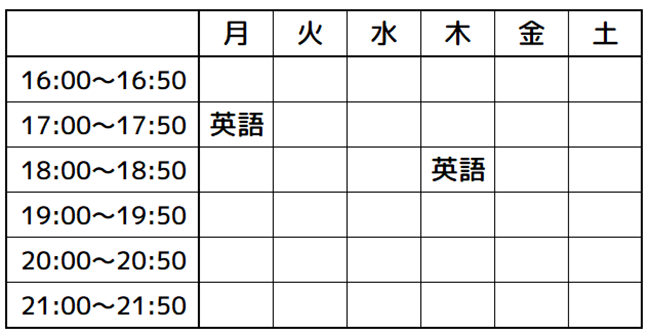

- 英語

- 理科

- 社会

文章読解が苦手なケースでは、そもそも「読む」ということがどういったことをすることなのか理解できておらず、ただ、文字を目で追っているだけになっていることが考えられます。 また、自分のしていることを言語化することがうまくできず、苦しんでいることもあります。 そこで、まずは、「読む」とはどういうことかを一緒に考え、その生徒に合った形の読み方を提案していきます。そして、授業中に生徒に質問する際には、YES/NOで答えられる聞き方は避け、生徒自身の考えを引き出す質問を心掛け、言語化する習慣をつけるように促してまいります。

記述問題が苦手なケースは、自分の言葉で表現することが苦手なことが考えられます。もちろん、本文中の言葉を使う必要がありますが、その言葉を言い換えることに苦労しがちです。そこで、受験舎では、記述問題を多く解いて経験を積むことはもちろん、文章題ごとに要約文を書いてもらいます。要点を確認し、短くまとめることに慣れることで、自分の言葉で表現できるように促していきます。

古典が苦手という場合は、まず現代文における文章読解を確認します。こちらの読解に不安がある場合は、文章読解が苦手なケース同様に「読む」ことを確認していきます。一方、読解がある程度できていて、苦手な生徒は、できるがゆえに大体の雰囲気で読んでしまうことが多いです。そこで、丁寧に時間をかけて細かく確認をしていくことで、確実に古文が読めたという実感を持てるようにしていきます。

ここ数年、特に計算力の育っていない生徒が増えているように感じています。そこで、現在授業開始時に5分間の計算力養成を目的とした計算パズルをやってもらっています。

テストではある程度の点数は取れるのに、いまいちそこから伸びないという生徒は各単元の基礎に穴があることがあります。このまま進学すると高校で数学が苦手になる可能性が高いため、また問題に対する視野を広げる目的も兼ねて、あえて小学校の問題からやり直し、基礎固めを行うことがあります。その結果、中学でも高校でも通じる数学的な考え方を組み立てる力を養います。

「数学が苦手」と本人が思っていても、講師側から見ると数学のセンスも基礎力もある場合があります。このような場合、何が本人に苦手意識を持たせているのかを分析します。例えば、解いている問題数が極端に少ないことが原因であれば、本人と相談の上、数冊の問題集で多くの良問を解いてもらうことで、苦手意識を克服してもらいます。

日頃から「数学ができない」というレッテルを貼られたり、「数学は大の苦手」と自分でも思っていたりする生徒の場合には、本人が理解できる学年まで戻ることから始めます。 例えそれが小学校低学年であってもよいのです。「できた」「解けた」ことを講師がほめながら学習を支えることで少しずつ自信を持たせ、長時間かけて目標達成を目指します。

県内の公立中高一貫校には、適性検査という総合的な能力を要求される試験があります。この適性検査は、国語、算数、理科、社会など、単一教科ごとの知識を覚えるだけでは、対応しづらいものです。それぞれの知識を組み合わせる必要があります。そのため、答えが何かではなく、どのようにして答えたか、グラフの情報や文章のどこに着目したのか、対話をとおして確認しながら授業を進めていきます。そうすることで、自ら思考する力を養っていきます。

県内の公立中高一貫校の入試で出題される作文は、600字程度と字数が多く設定されています。そのため、とりあえず書き始めると、字数が足りなくなってしまうことが多々あります。そこで、「どのような構成で文章を書けばよいか」という視点でまずは解説を行います。そして短い文章を書くことから始めて、文章の型を身に着けてもらい、徐々に長い文章を書くことに慣れてもらいます。また、テーマとなる言葉そのものの理解が浅いこともあるため、授業では様々な言葉がどういった意味を持つのか、どのように相手に受け止められるのかを話あっていきます。

まずは中学1年生内容が身についているかどうかの確認を行います。前学年の内容に不安があれば、その復習から始めます。中学1年生内容を身につけたうえで、2年生内容へと進みます。単元別の英文法プリントをくりかえし解き、基本単語や英文法の知識を身に付けることを目指します。

英文読解が苦手である要因のひとつに、単語や英文法の知識不足が考えられます。その場合、まずは、単語や英文法を身に付けることに徹します。英文を正確に読むための道具である知識を身に付けたうえで、読解演習へ進みます。読解演習では、単に答えを出すのではなく、なぜそれが答えになるのか根拠を説明してもらいます。また、英文の読み方や問題を解く手順を指導し、高校以降の英語学習にも通じる解き方を身に付けます。

小学部での英語学習の目標は、「小学校卒業までに英検5級程度の力をつけること」です。アルファベットの練習から始め、英検5級レベル程度の英単語と基本英文を身に付けることを目指します。まずは、英語の音声を聞き、声に出して読む練習を行います。英単語や英文の読み方を確認したうえで、書く練習を行います。スペルが覚えられているかどうかの確認テストも行います。このように、「聞く」「読む」「書く」ことを通して、中学校以降の英語学習に備えます。

基本の語句を身に付けるために、一問一答形式のプリントを使って毎回テストを行い、覚えるまで繰り返します。また、基礎問題集を何度も繰り返し解くことで、基礎知識の定着を図ります。

問題文をどのように読み取り、どのような考えから答えを導き出したのかを丁寧に聞くことから始めます。間違いや読み取り違いの箇所についてはじっくり話し合い、理解に導いていきます。

自習時間を利用して、小テストを行います。定期テスト前などは、テスト対策のプリントや復習プリントなどを個別に用意し、テスト勉強をフォローします。

単なる用語の暗記ではなく、そこに理解が伴うような勉強の仕方を提案します。もちろん、問題を解くために、重要な人物や出来事の名前を知識として身につける必要はあります。しかし、ただ文字の情報として覚えるのではなく、教科書や用語集の解説をもとに、その言葉の意味を理解しながら学んでいくことが大切です。また、図や写真を見て、どのような場面での出来事なのか、映像として頭の中にイメージを思い浮かべられるようにすることも大切です。

基本用語の知識や意味の理解が足りていない場合、それらを補うことから始めます。知識を身に付けたうえで、記述問題の演習を行います。記述問題のポイントは、問題条件を正しく読み取ることです。何が問われているのかに注意して、解答をつくる練習を行います。

学校の授業の復習プリントや定期テスト等のための対策プリントを配布することができます。また、中学3年生の希望者には、受験対策として、基本用語の確認テストも実施しています。