受験舎の高校部におけるメインテーマは、“生徒1人1人の未来をグランドデザインすること”です。高校の3年間や浪人生活を送る日々は、自我や自己を確立していく大切な時期であり、自分の将来の在り方を選んでいく時期でもあります。高校部では大学受験を、“生徒が幸せな人生を歩むための重要なプロセス”と位置づけ、生徒の将来の夢や目標に刺激を与えながら、未来へのグランドデザインを一緒に考えることを大切にしています。

受験舎で時間を過ごしたことが、1人1人が将来、様々な世界で活躍しながら、幸せに生きるための礎となれれば。それが私達講師の思いです。

親身になって考える

頑張るから夢中へ

- 国語

- 数学

- 英語

- 小論文

国語の成績は上がりにくい

国語を指導するにあたり、「これまで参考書を買って勉強したけれど成績が上がらない」「国語は勉強してもムダ」といった悩みを抱える生徒が多いように感じます。

国語の対策は、目標や志望校によって何をどのような順番で勉強すべきかがおのずと決まってくるものです。これは、他の塾や予備校、また国語の勉強法の指南書等においてもあまり差がないところだと思います。

しかし、実際のところ、例えばAさんとBさんが同じ模試で同じ点数を取っていたとしても、弱点は人によって異なるのが常です。 語彙力や古典文法などの「知識量の不足」が弱点の場合もあれば「思考の仕方」によるつまずきのケースもあります。

一斉授業では、「正しい読み方」や「問題の解き方」を教わることはできます。しかし、自分がどのような「思考の仕方」をしているのかを把握できていないままこれらを教わっても、結局身につけることができずに終わることが多いのです。 そのため、「国語は勉強してもムダ」という悪いループに陥りやすくなるのです。

一人ひとりに合わせた指導だからこそ克服できる

受験舎の高校部の国語において最も特徴的なことは、「個人の弱点に合わせた指導方法」であることです。

「勉強量の不足」というのは、生徒本人も気付きやすい弱点ですが、国語で圧倒的に多いのが「思考の仕方」によるつまずきであり、それは「文章の読み方の癖」となって現れます。

例えば、文章の前後を丁寧に読まずに、想像で決めつけて解釈してしまったり、物事を論理的・客観的に読む訓練ができていなかったり、ということです。普段から読書をしているか、親や家族と会話しているかなど、生徒個人の生活環境や性格とも大きく関わるところなので、なかなか自分ではここが弱点だとは気付きにくいものです。また、この「癖」がどのような傾向があるのかは、個人差も大きいのです。

受験舎の国語では、オーダーメイドの計画を立てるのはもちろん、授業を通して生徒個人の「読み方の癖」を見抜き、それに合わせた指導、助言を行っていきます。よって、同じ教材を使用していても、そのアドバイスや進め方はまさに「個人に合わせた」ものであり、一人ひとり指導内容を変えるからこそ、染みついた「癖」をときほぐしていくことができるのです。

解くための出発点を、自分で発見できるかが大事

志望大学や志望学部に対応した指導ももちろん大切ですが、どのような問題が得意でどのような問題が不得意なのかは、生徒一人ひとりによって変わります。 そのため、数学で大切なことは、問題が解けただけで満足しないということです。正解かどうかはいわば「おまけ」であり、受験舎の授業では「解き始めの過程」をしっかりと理解してもらうことを大切にしています。 例えば問題集に取り組んだ場合、模範解答の解説は答えありきのため、「なぜこのような解き方にしようと思ったか」という解くための出発点については教えてくれません。 そのため、その場では解答までの道筋をなんとなく理解できたとしても、類似問題が出ると解けない、ということが起こりやすくなります。 問題を解くときに、これまでに経験した解き方を自分の考えの中から発見できるかどうかが、受験において必要な力となるのです。

生徒のためになる指導を常に考える

受験舎の指導では、模範解答にも載っていないような、「問題を解く上で必要な考え方」に重点を置いています。 つまりそれは、問題文を読んだ際に「まず、何ができるか」を考え、解法の糸口を見つける力を身に付けてもらうことです。

数学の公式は、単に覚えただけでは使いこなせません。そのため授業では、問題を読みながら「この公式が使えるだろうか?」と問題文の裏を読み取り、自分が使える解法を組み立てていく訓練を重ねます。 必要と判断すれば、一問に時間をかけてもらう場合もありますし、反対に時間をかけずに解答の流れだけを伝える場合もあります。

その時期のその生徒にとって、どのような問題を解くことが大切なのか、どのような解説をすることが生徒のためになるのかを、講師は考えながら授業をすることを心がけています。 また、授業だけでなく、自習の仕方についてのアドバイスや必要な計画を立てて、目標到達までのサポートをしています。

自信につながる一冊を創り出すサポートを

英語の学習で大切なことは、突き詰めると「理解すること」「覚えること」の2点に集約されます。受験舎の授業では、実際に文法問題を解いたり、英文を読んだり書いたりすることで、その場できちんと頭を使って考え、理解することを大切にしています。 できなかった問題に関しては、単語の使い方や文法の決まり、英文の読み方などを学力に応じて一人ひとりに教えていきます。 とはいえ、1回の授業ですべてできるようになるとは限りません。問題の出来によっては授業で同じ問題を反復学習することや、自主学習の時間を使い、間を空けずにできるまで何度も取り組んでもらうことで、知識を定着させ着実にステップアップしていけるように導きます。 そのためにも、自主学習でいつまでに、何をどこまでやるべきかを生徒と相談し、学習計画に取り入れていくもの講師の役目です。 周囲が驚くほど成績が伸びる生徒は、「この単語集はやりきった」「この問題集は何を聞かれても平気」という一冊を持っています。その一冊を創り出すための自主学習での頑張りを、サポートしています。

接続詞や関係詞の見極めで英語は劇的に変わる

英文読解では、例えば和訳問題の際には、実際に訳してもらった日本語をその場で添削して、どの部分がどうして解答として不十分なのかを説明します。 主語・述語、代表的な構文や関係詞をしっかり見極められているかどうかを注意するとともに、「and」「or」「but」といった接続詞が含まれる文を“なんとなく”の状態で訳していないかを確認します。まずは接続詞が英文中の「何」と「何」を結んでいるのかを見抜けるようになるだけで、日本語訳は劇的に変わります。 そのため、指導の中で「構造」に注意を払えるようになることで、自信を持って訳せるように導いていきます。 高校3年生で中学校の内容から復習し始める生徒も、高校1年生で大学入試レベルの英文の取り組んでいる生徒も、それぞれの目標を共有し、一生懸命に指導するのが受験舎です。

小論文入試が、入試科目として一般化されるようになっておよそ25年。最初の頃は、本で調べて、ひとつの意見を知っていれば、それだけで合格を手にすることが可能な時代でした。しかし、この約15年の間に、小論文についての参考書が多く発刊され、多くの受験生がそれを使うようになりました。結果、多くの答案が似たり寄ったりの状態に陥ってしまっているのです。

また、インターネットの普及によって、(まじめに取り組んでいる受験生でさえ)ほかの答案との差別化が難しい状況にもあります。参考書には参考書を生かす使い方があり、インターネットにはインターネットに適した利用法があります。大学生が提出するレポートを、インターネットで探し、コピー&ペーストして提出することは、いまや社会問題化しています。このような状況では、むしろオリジナルと言える答案を作成することが難しくなってきたといえるかもしれません。

これらを踏まえて、受験舎での小論文指導は

「受験生自身の考えを発掘すること」、そして

「いかに効果的に伝えるかを指導すること」

の2点に重きを置いています。受験生自身の考えを発掘することは生徒の将来のと深くかかわってきます。場合によっては、大学で何を勉強し、社会でどのように生かすかまでを考えてもらうことになります。いかに効果的に伝えるかを指導することについては、自分の考えだけでなく、周囲の人達の思いや考えにまで踏みこみ、視野を広げていく作業となります。結果として、自己表現能力を高め、コミュニケーション能力を高めることを目指します。

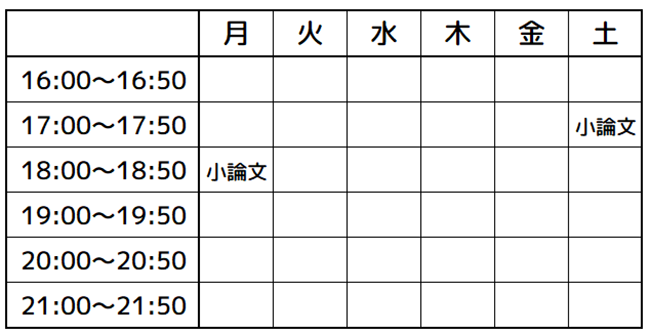

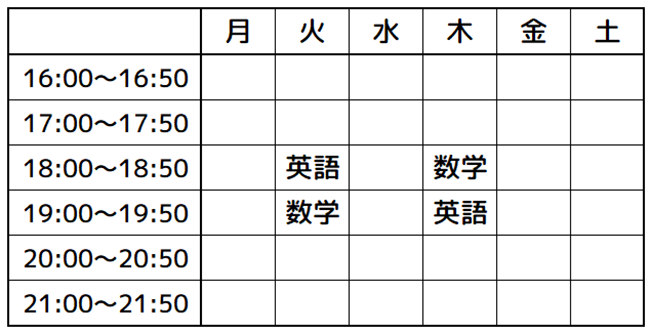

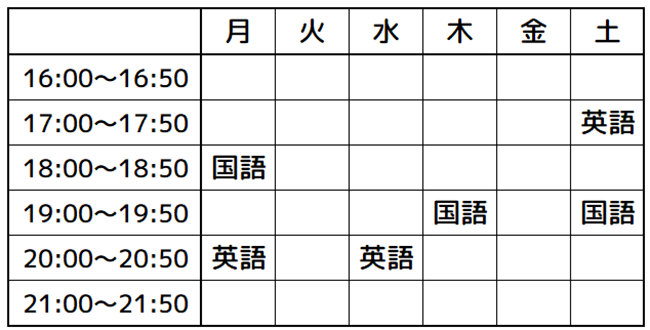

以下は、数学と英語をそれぞれ週2回ずつ受講する場合です。

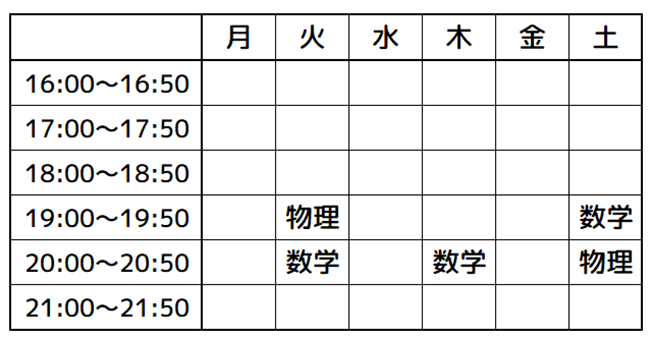

以下は、苦手の数学を3回、物理を2回受講する場合です。

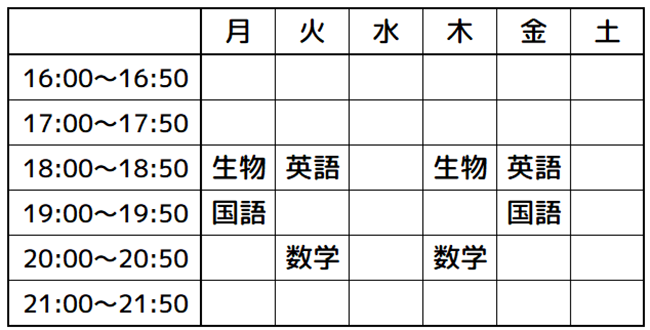

以下は、英語・国語・数学・生物を各2回ずつ受講する場合です。

以下は、小論文を週2回受講する場合です。